Als ich vor einiger Zeit im Hamburger Teespeicher Henning Schmidt besuchte, ging es natürlich um japanischen Tee. Er hielt eine Überraschung bereit. Über irgendwelche Kanäle schaffte er es, Wettkampftees zu organisieren, die wir an diesem Tag verkosten sollten. Es handelte sich um einen Tamaryokucha (Platz 58), einen Gyokuro (Platz 54), einen Sencha aus Kirishima (Platz 3) und einen handgerollten (!) Sencha vom Strauch Yabukita (Platz 53).Diese Wettkampftees sind in mehrfacher Hinsicht etwas Besonderes. Sie werden nur in sehr geringer Menge produziert. Ein Teil geht natürlich an die Jury, was dann noch übrig bleibt, geht in den Verkauf und erzielt Höchstpreise.Man fragt besser nicht nach, wie diese Wettkampftees hergestellt wurden. Sie haben mit den Alltagsvarianten nur wenig gemein. Bestimmte Sträucher werden speziell gedüngt, um einen bestimmten Geschmack zu intensivieren. Der Teebauer gibt sich bei dieser kleinen Charge viel mehr Mühe, um diesen prestigeträchtigen Preis (Tennô-hai, 天皇杯) zu gewinnen.

Wir haben uns also diese vier Tees angeschaut. Es sind echte Liebhabertees, denn sie haben einen individuellen Charakter. Um dies zu verdeutlichen, stelle ich den handgerollten Sencha vor, den ich zuhause nochmal verkostet habe, da mir Henning Schmidt netterweise ein Sample mitgegeben hat.

Dieser Sencha belegte zwar “nur” den 53. Platz, mir hat das Blatt aber so imponiert, dass ich diesen Tee unbedingt ein zweites Mal probieren wollte. Das hat sicherlich mit einem Trauma zu tun, welches Gero unwissentlich ausgelöst hat. Wir waren letztes Jahr in zwei verschiedenen Gruppen in Japan unterwegs. Meine Gruppe war zuerst in Kagoshima angelangt. Dort waren wir bei einem Teebauern, der den oben genannten Preis ebenfalls schon mehrere Male gewonnen hat. Entsprechend ehrfürchtig begegnete ich ihm und sog alles auf, was er erzählte. Die andere Gruppe, in der Gero war, besuchte ihn etwa eine Woche später. Sie kamen irgendwie auf das Thema “Handgerollter Tee”, er zeigte und schenkte ihnen den verbliebenen Rest. Es war natürlich so wenig, dass man diese Restmenge nicht noch weiter teilen konnte. Aber ich durfte mir diese langen Nadeln ansehen und musste meinen Neid unterdrücken. Zu gerne hätte ich ebenfalls etwas von diesem Tee verkostet. Geros Verkostungsbericht und seine Version der Geschichte kann ich sehr empfehlen.

|

| Handgerollter Sencha (temomi sencha) |

Zubereitung

Henning und ich haben den Tee nicht ganz so stark dosiert. Es kamen sehr zarte Aromen hervor, wie z.B. Erdbeere und Weinbergpfirsiche. Ich habe genau 5g bekommen. Daher alles oder nichts. Dazu kommen ca. 130ml Wasser, ca. 70°C. Ich beginne mit einer Ziehzeit von 90 Sekunden. Die folgenden Aufgüsse betragen geschätzt: 10/30/30/40/80

|

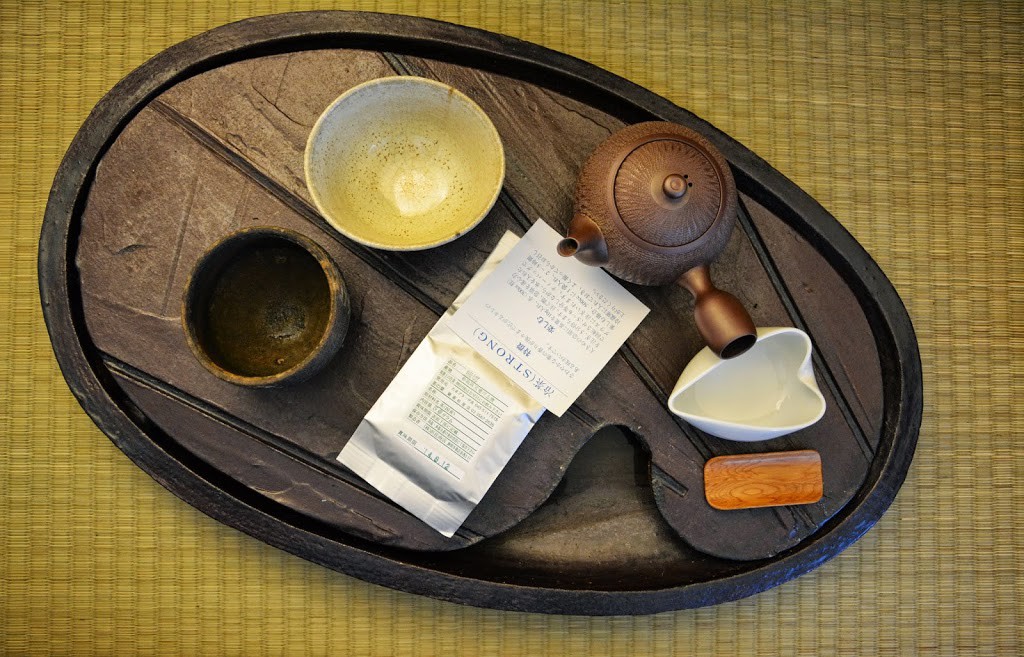

| Die Blätter gehen bei maschineller Produktion häufig kaputt, hier das genaue Gegenteil |

Blatt

Das obige Bild sagt mehr als tausend Worte.

Duft

Einzigartig. Ich habe Schwierigkeiten, den Duft einzuordnen. Meine Frau sagt Anis, dem kann ich zustimmen. Die Blätter riechen süß, frisch, leicht grasig (aber nur die frische Komponente davon). Nach einer Weile komme ich dann doch noch drauf, es ist Waldmeister.

In der warmen Kanne kommt ein vertrauter Geruch hervor. Natürlich sind die Aromen jetzt intensiver. Meine Frau wird jetzt ganz poetisch und spricht von einem japanischen Garten mit Moos nach einem warmen Regen. Ich bin zwar auch in Japan, aber beim oben genannten Teebauern. Nachdem die Blätter geerntet werden, kommen sie per Kühlcontainer in die Manufaktur. Sie werden dort weitergekühlt, bis sie verarbeitet werden. Und diese Blätter strömen einen sehr intensiven süßen Duft aus, der nur schwer zu beschreiben ist. Und genau so riecht dieser Sencha!

|

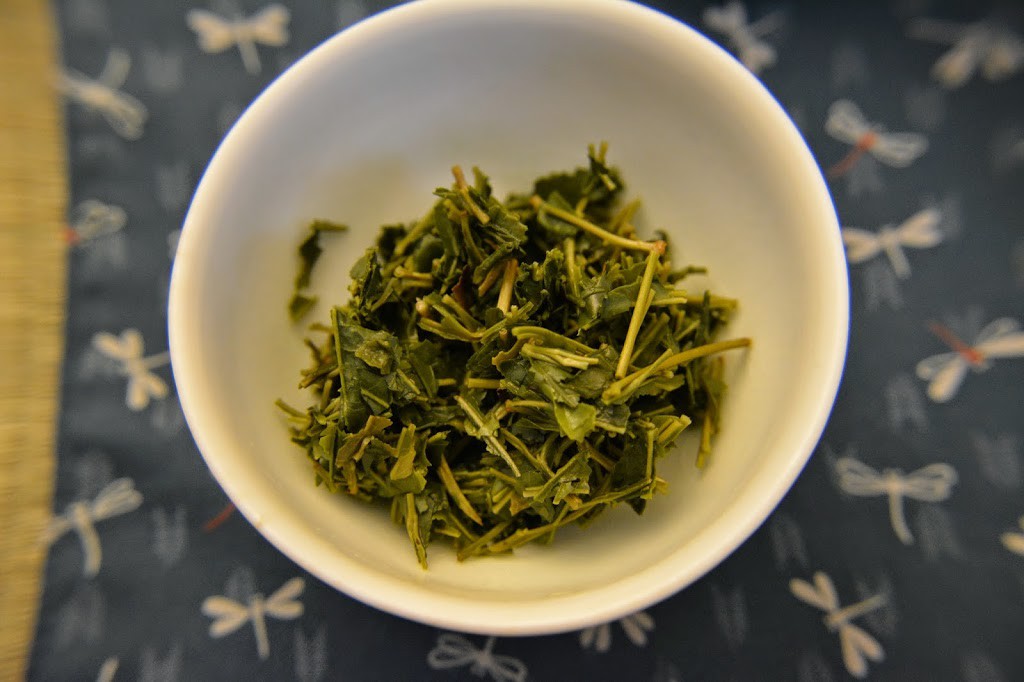

| Erste Kostprobe des grünen Likörs |

Geschmack

Es ist unnötig zu erwähnen, dass dieser Wettkampftee aus der ersten Ernte stammt. Der erste Schluck ist wunderbar vollmundig mit viel Umami gepaart mit Bergpfirsichen und eingekochtem Gemüse. Noch ist er dezent-süß, im Mund fühlt er sich ölig an. Im Abgang hallt der Eindruck der frisch gepflückten Blätter nach…

|

| Die Tassenfarbe war zwischen Gelb und Grün |

Die folgenden Aufgüsse bleiben facettenreich. Schon der zweite Aufguss ist mineralisch mit einer leichten Sellerie-Note. Die Umami-Note nimmt etwas ab, dafür wird er süßer. Alle darauffolgenden Aufgüsse schmecken so lecker, wie die frischen Blätter riechen. Er wird süffiger. Es kommen Nuancen von unreifen Bananen und Erdbeeren hinzu. Doch am intensivsten bleiben eben die frischgepflückten Blätter.

|

| Hier sieht man die vielen intakten Blätter – für japanischen Tee eher unüblich |

Fazit

Vielleicht habe ich einen neuen Lieblingstee gefunden. Dieser handgerollte Sencha ist überhaupt mit dem handgerollten Tee zu vergleichen, den ich in Uji gekauft habe. Wenn es einen Tee gibt, der den natürlichen Geruch bzw. Geschmack der frischen Blätter konserviert, dann ist es dieser hier. Und es stellen sich viele Fragen. Wieso geht dieses Aroma bei den anderen Tees verloren bzw. lässt sich nur noch erahnen? Kann man davon mehr bekommen? Wenn jemand weiß, was ich mit diesem Aroma meine und eine Bezugsquelle kennt, dann bitte ich um eine Nachricht. Dieser Tee macht zumindest für mich Zeitreisen möglich! Vielen Dank, lieber Henning, dass Du mir diese Erfahrung ermöglicht hast!

P.S.: Wenn dir der Blog gefällt, dann vielleicht auch die Facebook-Seite. Dort findest du kurze Beiträge zum Thema Tee und Keramik. Es gibt auch einen Twitter-Account mit kurzen News zum Thema Tee, auf Instagram diverse Fotos. Man liest sich!

Trage dich in den Newsletter und du verpasst keinen Beitrag!

[wysija_form id=”3″]