Wie auch immer, der Tag ist gekommen und ich habe diesen nepalesischen Schatz endlich trinken können. Wer sich für den Anbau und die Herstellung der nepalesischen Tees interessiert, sollte unbedingt Geros Blog-Reihe zu diesem Thema lesen. Und wie es der Zufall so will, schreibt Gero genau über die Plantage, von der dieser Tee stammte. Das Interessante an diesem Schwarztee ist, dass er das Produkt einer Kooperative zwischen TG und den Produzenten ist. Das bedeutet, dass TG die Bewirtschaftung verbessert, indem sie die Bauern schulen, ihnen die Grundlagen des Bio-Anbaus vermitteln und die Effizienz der Kompostnutzung so weit steigern, dass sie damit eine Bio-Gas-Anlage betreiben können. In diesem Jahr wurde ein Hügel mit Jungpflanzen bepflanzt.

Die Pflanzen der Assam-Hybride gedeihen an sonnenbeschienenen Hängen mit guter Drainage – gute Voraussetzungen also.

Verarbeitet werden die gepflückten Blätter in der Fabrik des Gorkha Tea Estate nebenan. Auch davon hat Gero freundlicherweise ein Foto bereitgestellt.

Auch auf die Gefahr hin, Geros Geduld überzustrapazieren, hat sich meine Hartnäckigkeit bezahlt gemacht. Er fragte bei Jonathan Gschwendner persönlich nach, was diesen Tee seiner Meinung nach auszeichne. Die Antwort ist zwar simpel, freut mich aber gerade deswegen, weil es meinen Eindruck bestätigt, dass dieser Tee etwas Besonderes ist: Neben der sehr gelungenen Verarbeitung spiele auch die optimale Pflückung eine Rolle. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass es für alles einen richtigen Zeitpunkt gibt. Bei der Tee-Herstellung hat man es ja mit vielen (zeitlichen) Variablen zu tun und wenn man bei jedem Zwischenschritt den optimalen Zeitpunkt trifft, dann kann etwas Außergewöhnliches entstehen.

Zubereitung

Ich bereite den Tee wie folgt zu: 2g auf 100ml kochendes Wasser, 30 Sekunden Ziehzeit. Der zweite Gang wird sofort abgegossen, danach wird wieder intuitiv etwas länger ziehen gelassen.

|

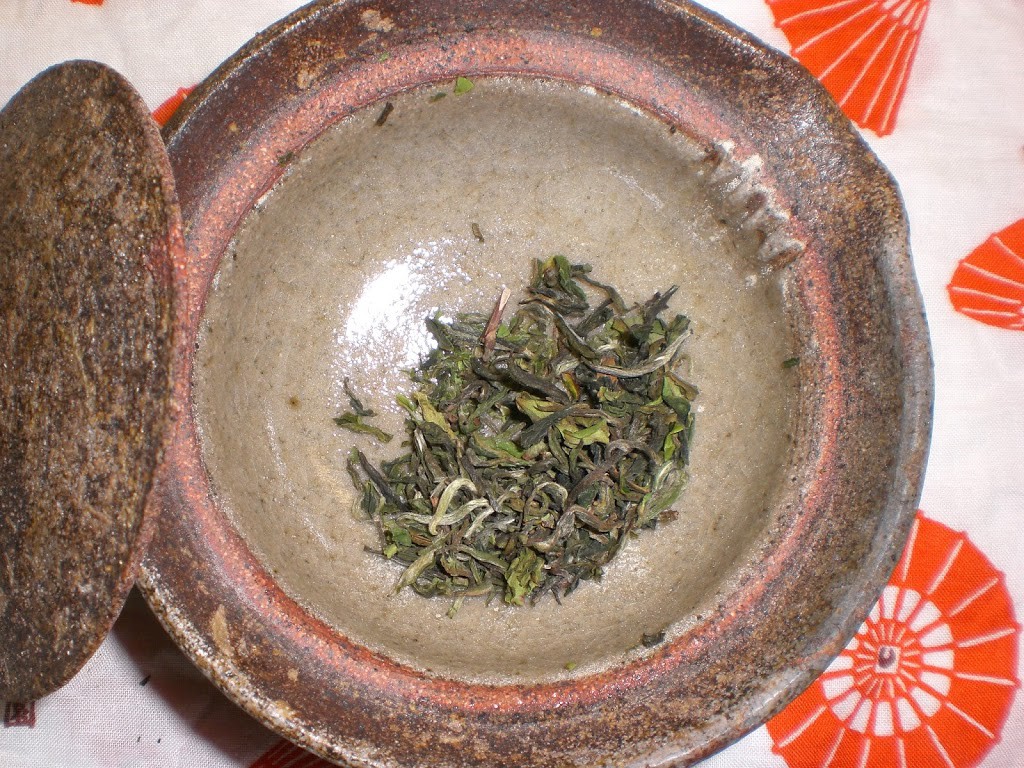

| Die Blätter sprechen für sich. Aber die Fotoqualität wird ihnen nicht gerecht |

Blätter und Aroma

Die Blätter sind sehr groß, mit vielen Tips versehen. Diese sind auf dem Foto sehr gut zu sehen, sind sehr haarig und hell. Damit bilden sie einen guten Kontrast zu den älteren Blättern, die einen auffallend rötlichen Stich aufweisen. Teeliebhaber, die viel Wert auf möglichst unbeschadete Blätter legen, werden bei diesem Tee auf ihre Kosten kommen.

Der Duft der trockenen Blätter ist leicht brotig wie frischgebackene dunkle Brotkruste. Dazu gesellt sich ein blumiges Aroma, vielleicht Maiglöckchen? Nicht ganz, aber ich muss auch etwas an ätherische Duftöle denken. In der warmen Shiboridashi ändert sich der Duft: An Stelle der Brotkruste tritt nun dunkler Honig hervor und es liegt ein schwerer Duft in der Nase, vielleicht ein Hauch von Malzbonbons? Die nassen Blätter riechen wieder sehr intensiv und ich muss wieder an Maiglöckchen denken. Nicht übel!

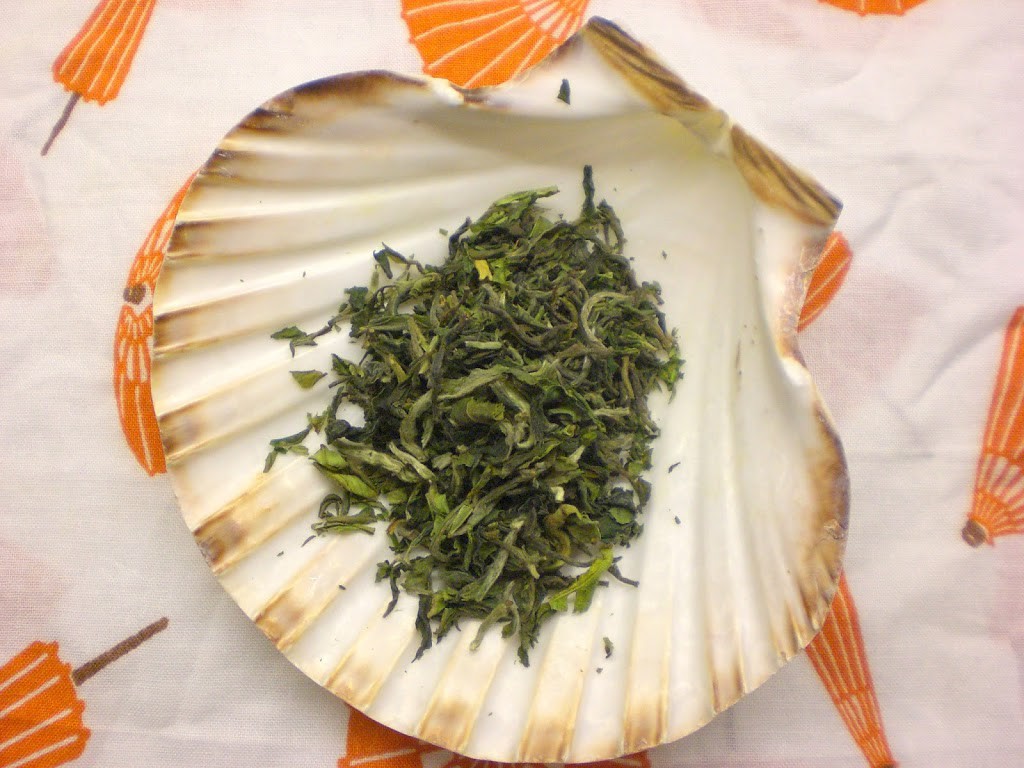

|

| Auch die nassen Blätter sind etwas rötlich |

Geschmack

Was ich im Mund schmecke, ist unheimlich schwer zu beschreiben. Der Aufguss ist zunächst süß. Aber was ist der Rest? Ich kenne diesen Geschmack so nicht und habe in meinem Leben nichts gegessen oder getrunken, was in diese Richtung schmeckte. Seltsamerweise bildet der Geschmack aber eine harmonische Einheit mit dem zuvor beschriebenen Geruch der Blätter. Ich notiere eine dezente Malzigkeit, ein mineralisches Mundgefühl, das Aroma von weißen Blütensträuchern wie sie gerade jetzt bzw. vor einigen Wochen blüh(t)en und etwas Waldhonig.

Der zweite Aufguss erinnert nun an typische Second Flush aus Darjeeling, die ein schönes Muscatel-Aroma haben. Die Süße ist die von Mandarinen, dezent und unaufdringlich. Die Brotkruste lässt sich nicht nur riechen, sondern jetzt auch schmecken. In dieser Kombination für mich ungewohnt.

Der dritte Aufguss hat vor allem mehr Körper durch eine verlängerte Ziehzeit bekommen. Auch wenn die Süße nun aufgebraucht ist, muss ich unweigerlich an Fassbrause denken, die ja auch etwas in Richtung Brotkruste schmeckt, oder? Der jetzt sehr intensive Geschmack hat Parallelen zu Rotwein. Im vierten Aufguss geht es dann eher in Richtung Malzbier.

|

| Das Auge trinkt mit: die Blätter entfalten sich vollständig und geben ihre Schönheit preis |

Fazit

Ich maße mir nicht an, diesen Tee gegenüber eines Darjeeling bewerten zu können. Für mich spielt dieser Sunderpani aufgrund seiner Besonderheit und Unvergleichlichkeit eh in einer anderen Liga. Liegt es an der Verarbeitung oder liegt es an den Blättern, dass dieser Tee so gut und doch so anders schmeckt? Es gibt ja Hinweise dafür, dass Nepal noch Schwarztees produziert wie sie in Darjeeling vor 20 Jahren hergestellt wurden. Gehört dieser dazu? Ich weiß es nicht, denn vor 20 Jahren habe ich noch keinen Tee getrunken. Da Darjeeling-Tees immer teurer werden und Nepal quasi an Darjeeling grenzt, bringen nepalesische Plantagen kostengünstigere Produkte von ähnlich guter Qualität hervor. Dieser Tee ist ein Beleg für diese These und es lohnt sich, sich mit Nepal in Zukunft näher auseinanderzusetzen, wenn man Darjeeling mag. Aber mir fällt eine Ähnlichkeit zu einem Tee auf, den ich letztens vom Hamburger Teespeicher erhalten habe. Und dieser Tee kommt ebenfalls aus Nepal. Dazu allerdings ein anderes Mal mehr…