Wer sich japanische Teekeramik zulegt, wird sich früher oder später mit der Frage konfrontiert sehen, wie man diese richtig reinigt. Anders als Gebrauchsgeschirr und Porzellan, die man ruhigen Gewissens in den Geschirrspüler stellen kann, muss man mit Keramik, vor allem wenn diese nur teilweise glasiert ist, sehr vorsichtig umgehen.

Traditionelles Teegeschirr aus Asien, besonders aus Japan und China, ist häufig aus unglasierter Keramik. Die Sorten entsprechen unseren Keramikgattungen Steingut und Steinzeug. Aus China kommen die populären Yixing-Kännchen, aus Japan kennt man beispielsweise die rustikalen und überwiegend unglasierten Töpferwaren der Sechs Alten Öfen Bizen, Tamba, Echizen, Tokoname, Shigaraki und Seto.

Bei unglasierten Keramiken kommt der Tee in direkten Kontakt mit dem offenen Scherben. Die Oberfläche des Scherbens ist porenartig, darin können sich leicht Ablagerungen wie etwa Patina bilden. Bei Kannen und Tassen wird diese Patina in der Regel nicht entfernt.

Reinigungsmittel sind tabu

Aus diesem Grund reicht es aus, wenn man die Utensilien nach Gebrauch unter warmem Wasser ausspült, eventuelle Teeränder mit einem weichen Schwamm entfernt und danach abtrocknet, da sich bei hartem Wasser sonst Kalkflecken bilden können (wie bei Gläsern auch). Auf keinen Fall sollten Utensilien in die Spülmaschine getan oder mit Spülmittel behandelt werden. Die Reinigungsmittel können sich im Scherben zeitweise festsetzen und den Geschmack des Tees negativ beeinflussen.

Vorsicht bei Matchaschalen!

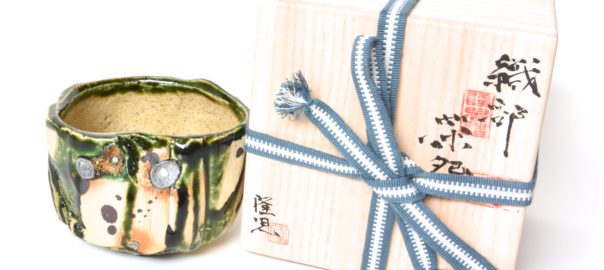

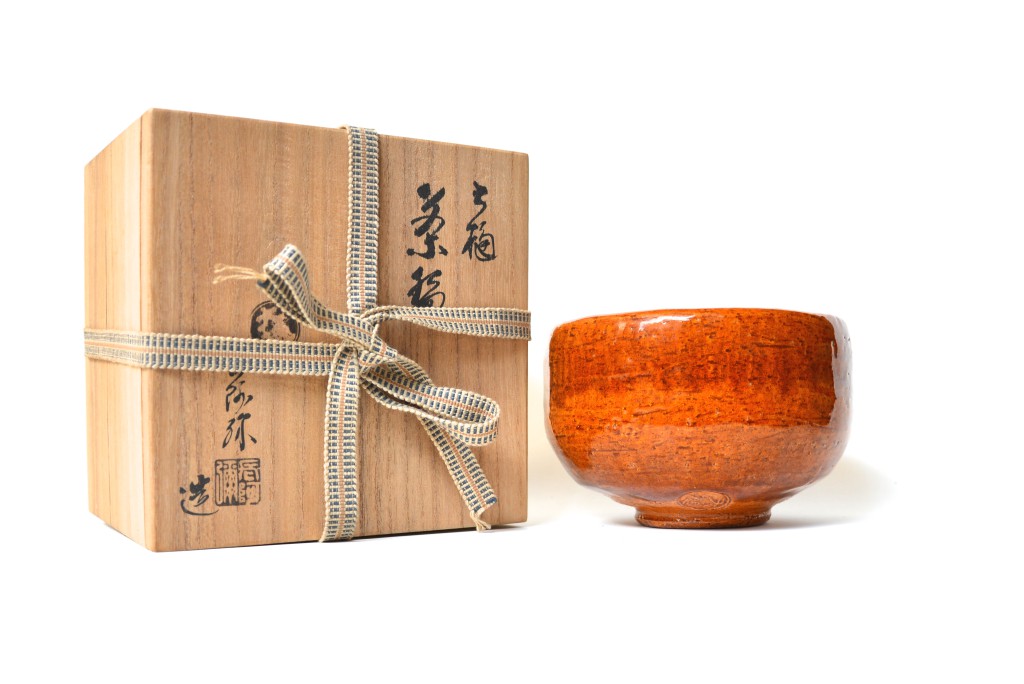

Auch bei Matchaschalen, egal ob glasiert oder unglasiert, solltest du auf Spülmittel verzichten. Denn auch glasierte Matchaschalen können je nach Gattung unerwünschte Reinigungsmittel aufnehmen, wenn sie nicht wasserdicht sind. Dies betrifft vor allem Raku– und Hagi-Keramik, die entweder kurz oder nur bei niedrigen Temperaturen gebrannt werden, wodurch der Scherben nicht vollständig versintern kann. Das bedeutet, dass der Scherben immer ein bisschen Wasser aufnimmt, aber in der Regel nicht tropft. Daher sollte man wie bei normaler Teekeramik auch die Chawan nach Gebrauch einfach unter warmem Wasser spülen und trocknen.

Diese Sorten solltest du einige Tage trocknen lassen

Bei Hagi- und Raku-Keramik ist es außerdem wichtig, dass die Utensilien nach dem Abtrocknen nicht zurück in die Holzschachtel getan werden. Da noch Feuchtigkeit im Scherben steckt, würde sich ein muffiger Geruch bilden. Daher solltest du zwei bis drei Tage Zeit verstreichen lassen, bevor du dein Utensil wieder in einer Schachtel verstaust.

Keramik aus Europa

Heutzutage gibt es viele Keramiker in Amerika und Europa, die Teekeramik im asiatischen Stil herstellen. Da diese Keramiken nach den gleichen Prinzipien gefertigt werden, solltest du bei deren Pflege auch genauso verfahren. Ich wünsche dir, dass du mit diesen Tipps noch lange Freude an deinen Utensilien haben wirst!